2025/04/29

目次

百日咳とは?症状や治療方法、ワクチンについて解説

風邪かと思いきや、咳が思っていた以上に長引いて不安になった経験は誰しもがあると思います。

咳が長引いているのは他の病気のサインかもしれません。

疑うべき病気の一つとして、百日咳が挙げられます。

この記事では百日咳とはそもそもどのような病気か、症状や予防方法まで解説していきます。

百日咳について正しく理解し、万が一かかってしまった場合に参考にしていただければ幸いです。

是非最後までお読みください。

百日咳とは

百日咳は、特有の痙攣性の咳が特徴の急性呼吸器感染症です。

咳が治まるまで約100日間(3ヵ月程度)続くことが病名の由来になっています。

ワクチンの普及とともに感染者数は減少していますが、世界各国でいまだ多くの流行が確認されています。

日本でも、2025年は百日咳の流行が起きています。コロナ禍前の6年振りの流行と考えられます。

百日咳の症状

百日咳はカタル期と痙咳期と回復期という3つの主な段階があります。

カタル期は1~2週間目の初期段階を指します。

最初はただの風邪のようですが、咳が徐々に強くなっていきます。

痙咳期は、息を吸う時に笛の音のようなヒューという音(Whooping)が出て激しい咳発作(staccato)が特徴で、乳児の患者では無呼吸発作を経験することになります。

2~3週間目が目安となります。

回復期になっても、気道の過敏性が残り、咳こみ嘔吐を伴う発作様の咳が数か月続きます。

詳しい症状として、以下が挙げられます。

- 夜間の咳

- 特徴的な咳 Whooping、staccato

- 咳込み時の嘔吐

- 顔面の浮腫

- 目の充血

百日咳の治療法

百日咳菌に対する治療と咳に対する治療があります。

百日咳菌にはマクロライド系抗生薬が用いられます。

百日咳は、百日咳菌から出される毒素が原因となりますので、毒素の活動がおさまるまで待つ必要があります。抗生剤で除菌は可能ですが、毒素に対しては効果がありません。

後述する、ワクチンによる予防が重要になります。

咳には鎮咳薬や気管支拡張薬などを用いますが、睡眠障害や摂食障害がある時は、入院加療が必要な時があります。

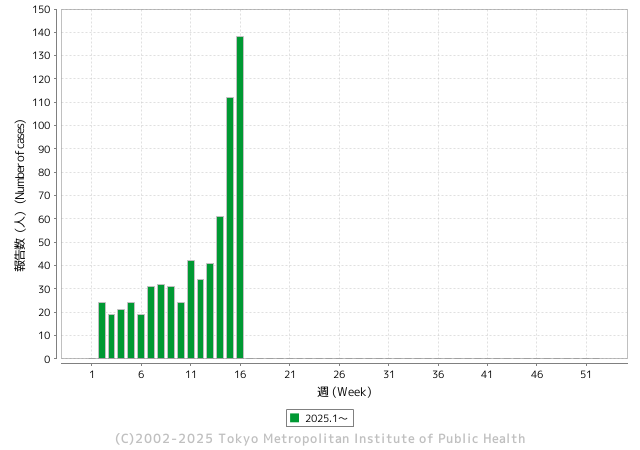

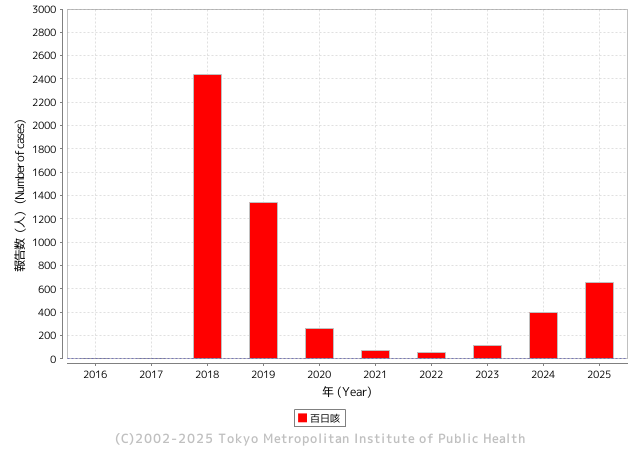

百日咳の流行状況

ここからは定点把握疾患から全数把握疾患に変更になった2018年から2025年の東京都の報告数を元に流行状況を見ていきましょう。

2020年からコロナ禍で減っていましたが、2025年は今春からたくさん報告されて、流行の年に当たります、今後の動向が注目されます。

百日咳報告者数の推移

一目でわかる通り、百日咳に罹患した報告数は、2018年には2000人を超えていましたが、2019年からコロナ禍の影響があり、100人以下となっていました。

2025年は、4月までの時点で多くの報告が行われています。免疫の弱い人が増えてきた影響や、社会活動の変化、検査の普及などの要因が考えられます。

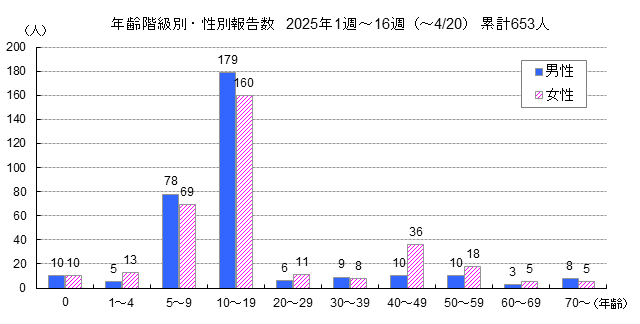

百日咳の年齢階級別・性別報告数

上記のグラフは2025年1月から4月(16週に相当)の報告者を男女・年齢別でみたものです。

0歳、1-4歳の罹患者に比べて、5-9歳、10-19歳での報告者が多い傾向にあります。

定期接種の対象年齢を過ぎた年齢層での報告者が多い理由として、現在の0歳と1歳での接種だけでは対策が十分ではないことが考えられます。後述しますが、アメリカのスケジュールのように4-6歳、11歳での百日咳含有ワクチンでの接種が必要と考えられます。

また、Hib感染症による重篤な細菌感染症(細菌性髄膜炎)のリスクも低い状況を考えると、長期免疫を目的に1期追加ワクチンは、3回目から1年以上あけて接種する方が望ましいと考えます。

また、40-49歳の年齢層では男性より女性の感染者が多い傾向にあります。

これは、小中学生を持つ母親世代と考えられ、家族内感染が起きていると予想されます。

百日咳のワクチン

百日咳には効果的なワクチンが存在します。

百日咳は百日咳菌が産生する毒素(Toxin)によって病気が発症します。

百日咳はToxin-mediated diseaseとも言われ、毒素に対する抗体により発症を防止することができます。そのため、百日咳ワクチンは、百日咳(PT)毒素と接着因子(FHA)毒素に対する免疫を獲得する成分が主体となっています。

副作用や持続期間について説明していきます。

ワクチンの進歩

百日咳ワクチンは1950年に開始されました。

当初は全菌体型ワクチン(whole-cell vaccine)が用いられており、全身反応が強く出ていました。現在は感染防御抗原を抽出した無細胞型ワクチン(acellular vaccine)が使用されるようになっています。

1958年にはジフテリアと呼ばれる咽頭や喉頭に支障をきたす病気との二種混合ワクチンが使われるようになりました。

さらに10年後の1968年にはさらに破傷風を加えた三種混合ワクチンが広まりました。

2012年にはさらにポリオ(脊髄性小児麻痺)ワクチンも加えた四種混合ワクチンが日本で普及しました。

その後、学生や成人での百日咳の流行があり、定期接種後の追加接種が行えるように、三種混合(DPT)ワクチンが使用できるようになりました。

2024年4月からは、ヒブワクチンを含めた五種混合ワクチンも導入されました。

欧米で行われている小学校入学前や11-12歳のDPTワクチン接種が行われていない状況では、4回目の接種は、3回目から12か月以上あけた1歳6か月で接種することが望ましいと考えます。

また、1歳代の4回目の接種は三種混合(DPT)ワクチンも利用できるようにした方が良いと考えますが、予防接種部会等でどのような議論があったのかは共有されていません。

接種スケジュール

生後2ヵ月〜12ヵ月の期間に20〜56日までの間隔をおいて3回

3回目の接種を行ってから6ヵ月以上の間隔(標準的には12ヵ月〜18ヵ月の間隔)をおいて1回の追加接種が推奨されています。

乳児期早期での百日咳の罹患は重症化するリスクが高いため、2023年4月から生後3か月からの開始だったものを、生後2か月からの開始と変更されました。

10歳以上の人に接種するワクチンとして、欧米で使用されているTdapワクチンがあります。百日咳に対する成分は変えずに、破傷風とジフテリアの成分を減らした内容のものです。

ジフテリア毒素に関連したアレルギー反応を抑えるために、日本でもDTワクチン2期は0.1mlで接種します。日本では、DPTワクチンを使用しても良い事になっており、副作用の増加がなかったとされています。Tdapワクチンについて、実際の集団での発症例を調べた研究では、「ワクチンの効果が続く期間は、当初期待されていたほど長くない可能性がある」という結果が出たことがあります。

副作用

1981年の改良後、副作用が少ないものとなりました。

現在は注射部位の発赤・腫れ・しこりなどの局所反応が一般的です。

ごく稀に上腕が腫れる方がいらっしゃいますが、湿布を貼ることで落ち着きます。

発熱症状も基本的にはありません。

効果の期待される期間

百日咳のワクチン効果は4〜12年のうちに減少していくことが予想されています。

接種した方も時間経過と共に感染率は上がります。小学校や高校、大学、成人でも百日咳の罹患者がおられます。ワクチン接種をしている人は軽症化するため、典型的な症状を示さなくても、百日咳菌に感染していることが多いです。

欧米では、小学校に入る前(4-6歳)と、11-12歳(日本のDT2期接種に相当)で、DPTワクチンを接種しています。今後、日本でも導入されることを期待します。

妊娠中の接種も可能

妊娠中のワクチン接種は、海外の方では推奨されています。

安全なのかと心配な方もいらっしゃるかもしれませんが、妊娠後期でメリットとリスクのバランスを考慮してメリットが上回れば接種が可能です。

しかし、日本で使用されているワクチンで、妊婦への接種の安全性についての検証はまだ行われていないのが現状です。

任意接種での対応になり、副反応の出現時は医薬品の副作用報告等の対応になります。

百日咳の重症化リスクが最も高い期間は生後0〜5カ月であるため、接種が行えない生後2カ月未満の乳児が、接種前にかかる可能性が生じます。小学生以上の年齢層での流行により、家族内感染などで、乳児への感染リスクが上がります。

胎児は、生まれる前にお母さんから胎盤を通じて免疫(抗体)を受け取り、その効果は生後2カ月ほど続きます。

この「母子免疫」を活用した考え方を「コクーン戦略」と呼びます。コクーン(cocoon)は「繭」という意味で、胎児の周りに防御の繭を作るように守るイメージです。

そのため、赤ちゃんが生まれる前にお母さんがワクチンを接種するのが良いとされています。

イギリスやアメリカでは既に妊婦への接種の安全性を確かめる研究も行われています。

下記は国ごとの接種推奨期間です。

- 米国:妊娠週数27~36週

- 英国:妊娠週数28~32週

- ベルギー:妊娠週数24~32週

- ニュージーランド:妊娠週数28~38週

- オーストラリア:妊娠週数29~32週

- 韓国:妊娠週数27~36週

百日咳はうつるの?

百日咳は最初に感染症と話した通り、百日咳菌の感染で起こり、他の人に感染します。

ではどのように感染するのでしょうか。

また、予防する方法はあるのか確認しましょう。

百日咳の感染経路

感染経路としては2つ挙げられます。

まずは飛沫感染です。

患者の咳やくしゃみを吸い込むことにより感染します。

次に接触感染です。

咳やくしゃみで汚染された手指、器物などを介して感染します。

百日咳の感染予防

基本的ですが重要な予防方法として、うがい・手洗いをしっかり行うことがまず挙げられます。

常に清潔を保ち、感染者が触れたものは出来るだけ共有しないようにしましょう。

また、追加のワクチン接種がおすすめです。

赤ちゃんだけでなく、接種してから時間の経つ学生や成人は再度行うことで免疫をつけることが望ましいです。

百日咳の診断と検査

診断方法としては、臨床診断、検査診断(遺伝子、血清学的、培養検査)になります。

臨床診断

痙咳期の咳は特徴的な症状での臨床診断になります。一度見たら、忘れられないですが、言葉で伝えるは難しいです。

百日咳はカタル期と痙咳期と回復期という3つの主な段階があります。

感冒症状のカタル期▶︎痙咳期(1-2週間程度)▶︎回復期(2-3週間)

計約100日間(約3か月)程度かけて治まります。

痙咳期では、息を吸うときに笛のような「ヒュー」という音(Whooping)を伴う激しい咳(staccato)が特徴です。

特に乳児では、咳き込んだ後に呼吸が止まる「無呼吸発作」が起こることもあります。

この特徴的な咳は、舌圧子で喉を刺激することで誘発されることがあります。

回復期に入っても、気道の過敏さがしばらく残るため、咳き込んで嘔吐を伴うような発作的な咳が数か月続くこともあります。

これは、ワクチンを接種していない場合に見られる典型的な症状です。

一方、ワクチン接種歴があり免疫がある人は、症状が軽くなり、長引く咳だけで済む場合があります。

このため、積極的に検査を行わなければ、百日咳菌に感染していても典型的な症状を示さないケースが見逃されがちです。

こうした見逃されやすい感染者が、地域での流行拡大の原因になります。

血液検査では、リンパ球の増加を伴う白血球増多が見られます。

ただし、肺炎などの合併症がある場合は、血液検査の結果が変わることもあります。

検査室的診断(遺伝子検査、培養検査、血清学的検査、抗原検査)

遺伝子診断(PCR、LAMP法)は、外注で検査可能ですが、COVID感染症の対策でPCR検査の対応可能なクリニックもあります。

ただ、結果に1~数日間の時間かかるので、検査結果をみてから抗生剤を開始するよりも、患者さんの治療を考えると抗生剤の内服を開始する方が良いという判断が下ります。

基本的には、入院が必要な程度の重症な人はしっかりと検査をするため、病院での対応とクリニックでの対応に違いがあります。

また、PCR検査の結果解釈としては現在の感染か、以前の感染の影をみているのかは分かりません。

培養検査は専用の培地が必要になるため、百日咳を狙った検査のオーダーが必要で、一般の培養検査とは違い2週間以上の時間が必要です。抗生剤を使うと検出されません。

しかし、培養検査での証明がゴールデンスタンダード(最も確定診断が出来る検査方法)と考えられています。

血清学的診断は、以前は凝集法(東浜株など)がありましたが、現在はEIA法で検査ができます。しかし、保険収載されているのはIgG抗体のみになるため、急性期と回復期(2週間以上あけて)の2回の検査をしないと診断ができません。

痙咳期を過ぎてから、抗体価が上がってくる傾向があり、小児の2回目の採血を考えると、回復してから血液検査を行うのは難しく、診療所での診断には限界があります。

2021年に、リボテストと言われる抗原検査も登場していますが、精度等の評価はこれから行われます。高い検査費用のために、普及のネックになることが予想されます。

治療

Nelson(アメリカの小児科の教科書)の抗生剤のガイドライン(2024年)を見直すと、アジスロマイシン5日間、CAM7日間、EM(エリスロマイシン)7-10日間が記載されています。

日本の薬事上では、アジスロマイシンの適応疾患には百日咳の治療は対象外とされ、5日間の処方は認められておりません。また散剤は味覚上子どもにとっては内服が難しいです。

百日咳は、toxin-mediated diseaseであり、一般の細菌感染症の治療とは異なり、抗生剤を内服することでそれ以上の百日咳毒素が増えなくなることはできても、百日咳の咳を止めることは限界があります。

例えば、CAMを内服して改善したら、マイコプラズマ等の他の感染症の可能性もあります。ワクチン未接種の人は百日咳に罹患したら約100日程度の咳が長引きます。毒素の活性が治まるのに時間が必要なのだと思います。ワクチンの接種歴のあるの人もそれに近いと思います。

長引く咳の診断の鑑別にマイコプラズマの抗原検査やPCR検査、抗体検査をすることも必要になる場合があります。

乳児の百日咳は入院加療が原則と考えます。

乳児は呼吸困難になりやすく、少しの刺激でも咳こみ、顔を真っ赤にして、顔面浮腫しながら息が止まるほどの咳を四六時中を繰り返します。睡眠できず、体力を奪い、食事もとれず、咳こみ吐き出すなど。家での加療に限界を感じたら、入院での加療も必要になります。

中には、突然死の原因になることもあり、怖い病気の一つです。

- 感染症法での取り扱い(2018年1月時点)

2017年(平成29年)12月31日までは、指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)が週毎に保健所に届け出なければならない定点報告対象(5類感染症)であ離ましたが、2018年(平成30年)1月1日から、適切な検査診断で百日咳と診断された症例は年齢を問わず全数把握疾患として報告することになりました。

- 学校保健安全法での取り扱い(2018年1月時点)

第2種の感染症に定められており、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止とされています。

小学生以上と大人での百日咳

これまでにもお伝えしましたが、大人は子どもより発症率が低いものの、百日咳に感染します。

症状の違いや気を付けるべきことをご説明します。

大人の症状

子どもの感染に比べて、激しい咳発作があまり見られません。

個人差がかなりあり、自然と治まる場合もあれば、強い咳が続く場合もあります。

症状が軽く済んだ場合でも、発症から約2週間のカタル期が最も感染力が強いことは年齢問わず変わりません。

そのため、単なる咳だと思い込んでそのままにしてしまった大人が、重症化しやすい子どもへと感染を広げてしまうことが問題視されています。

2007年の大規模感染

感染率が高いのは子どもだから、ワクチンがあるから、と大人だから大丈夫と思っている方もいるかもしれません。

ですが、ワクチンが既にある2007年、四国の2大学で百日咳が大流行しました。

どちらも医学部の学生から感染拡大したと思われ、医学部および付属病院職員にも広がりました。

その時は早期検知、治療、予防的投薬および積極的疫学調査などの適切な対応がとられ、2次感染による患者さんの発症者は無く、幸い新生児病棟等への拡大もありませんでした。

これらの事例から、小学校入学前にDPTワクチンを任意接種で行うことと、11歳から12歳のDT2期での接種に変えて、DPTワクチンを任意接種で行うことが推奨されます。

ただし、欧米で使用されている年長者用のTdapワクチンは日本では国内で承認されておらず、DPTワクチンを利用することになります。

百日咳のまとめ

ここまで百日咳についてお伝えしてきました。

百日咳についての要点をまとめると以下の通りです

- 百日咳とは痙攣性の咳が長引く、急性気道感染症のこと

- 百日咳の治療方法は抗菌薬の継続服薬や充分な休息と水分補給

- 百日咳を予防するには日々の手洗い・うがいとワクチンが効果的

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2024年4月10日初稿

2025年4月29日更新

参考文献

- 予防接種に関するQ&A集 2024,一般社団法人 日本ワクチン産業協会 p.143-171